平戸港Ⅱ(散策:「三浦安針の墓」編!)

まず、「平戸港交流広場」から、平戸港湾奥に沿って、「安針の館」の方へ行ってみます。さて、「三浦安針」って、誰ですか?という話になりますが、後に説明することにして、写真の歩道を奥の方に歩いていきましょう。湾の一番奥に、アーチ式の石橋、「幸(さいわい)橋」があります。

これがその「幸橋」(オランダ橋とも呼ばれています)です。三百年程前の、1702年、平戸オランダ商館(1600年代初期)の石造建築に携わった石工に、オランダ人が伝えた技術が用いられて築造されたと伝えられています。さすが石橋、三百年前のモノとは信じがたい程の、堅牢さと美しさですね!?

実は、1980年から、3年かけて大規模な修復が行われたのでした!。

さて、「幸橋」から、海沿いの道から一筋陸側の道に移ると、まもなく「安針の館」のすぐ手前に「イギリス商館記念碑」があります。三浦安針、実は関東の三浦半島(神奈川県)に領地を持つ領主で、平戸イギリスの商館の設置にも尽力しました。また、子に家督を譲って後、晩年を、ここ平戸でイギリス商館の援助・手伝いに費やしたのです。

道路の端にさりげなく立つ、イギリス商館記念碑

安針は、イギリス人で本名ウィリアム・アダムス、1600年3月に大分県豊後地方に漂着したオランダ船リーフデ号の航海士でした。その2年前に、オランダのロッテルダム港を、アジアの極東を目指して5隻の船団で出航したのでしたが、なんやかんやありまして、極めて悲惨な状態で、ただ1隻だけが日本に漂着したのでした(後で、「なんやかんや(リーフデ号の航海)」にて、さらに詳しく説明)。

その漂着は、関ヶ原の戦いの前でしたが、徳川家康に保護され、世界情勢に詳しいということで、幕府(家康)の外交顧問として活躍することになりました。世界各地で、スペイン・ポルトガルがキリスト教の布教と結びついた植民地化を行っていると進言し、それがスペイン・ポルトガル人の追放(国交の断絶)/キリスト教の禁令/鎖国令などにつながっていったと言われています。

さらに、イギリス・オランダとの交易を促し、平戸への両国の商館設置を実現させました。安針は、終生、イギリスへの帰国を望んでいましたが、家康はそれを許さず、まさに平戸のこの地で一生を終えることとなったのです。

安針の住居があったところ/現在は、お菓子屋さんです。

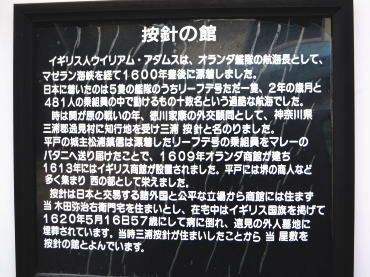

安針は、イギリスへの帰国をほとんどあきらめながら、それでもそれを夢見ながら暮らしたのでありましょう。そこは今も「安針の館」と呼ばれています。その「安針の館」の由来を説明しているパネルも掲げてありましたので、ご覧下さい(下の写真)。

写真をクリックすると拡大できます。

さて、ついでということで、港の出口にあるオランダ商館(復元されました)の方に行ってみます。平戸港は、広い港ではありませんから、気楽に歩いてまわれます。白い大きな建物なので、目立っていてあっと言う間に、そのオランダ商館に到着です。江戸時代初期1609年に建造され、1641年長崎出島に移転(幕府命令)するまで、日本とオランダの貿易拠点として、重要な役割を果たしました。大量の商品を保管するための倉庫の役目もあり、大きくて頑丈に作られていたようです。

ところで、このあたりは一般道が通っていて、それなりに交通量があります。歩行の際には、十分注意しましょう。

それでも、オランダ商館のすぐそばには、かつてあったその商館ゆかりの、「オランダ塀」/「オランダ井戸」/「オランダ埠頭」などが保存されており、多くの人が訪れています。

「オランダ塀」(右側の分厚い塀)

「オランダ塀」は、高さ2m、底部の厚さ70cm程で、白色の漆喰で固めた石造りの塀です。オランダ商館が覗かれないないようにするために作られたとされています。

「オランダ井戸」

オランダ様式なのでしょうか、石で強固に造ることが徹底されていますね。

それでは、またまた少し引き返して、「三浦安針の墓」に向かうことにします。「安針坂」として整備されているので、そこを15分くらい登れば、目的地に着いてしまいます。

「安針坂」の入り口です。観光案内所から北向きに100mくらい歩くと、松浦資料博物館の入り口(階段)に突き当たります。そこを右に曲がって歩くこと70m、この写真の場所に到着です。

道標も各所に配置されていて、安心です。さすが、「安針坂」です!!

その途中の広場には、展望デッキがあります。平戸港/平戸城/平戸大橋/聖フランシスコ・ザビエル記念教会など、見えるものは何でも見えます。

そこから見た平戸港の最奥部です。いろんな景色を眺めて、休憩できたところで、また登り続けましょう。

おっ、この先にも広場がありそうです。もう到着してしまいそうです。楽勝です。

本当に、到着でした。これが、大西洋と太平洋を大航海してきた航海士、ウィリアム・アダムス、後の名、徳川家康に外交顧問として仕えた三浦安針のお墓です。

400年その昔の大航海時代、日本に辿り着いた一番最初のイギリス人は、言わば幽閉の身(日本からは出られない)でしたが、キリスト教の禁令や鎖国令などの外交政策の策定に関わり、徳川幕府に尽くしたのでした。そして晩年は、平戸イギリス商館のためにこの地で働き、帰国の夢も虚しく病死したのでした。

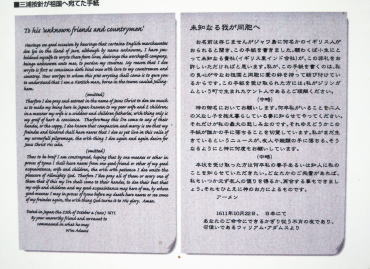

この墓の片隅の解説看板に、彼がイギリス東インド会社に宛てて出した手紙が紹介されています。ご覧ください(拡大できます)。

写真をクリックすると拡大できます。

解説 : 「なんやかんや(リーフデ号の航海)」

1598年6月24日、リーフデ号は、旗艦ホープ号と共に全5隻の船団で、オランダのロッテルダム港から出航しました。目的は、積荷の毛織物製品を、途中の南米で銀と交換し、その銀をもとにアジアで香辛料や宝石・貴金属を買い付け、ヨーロッパに戻るという「航路開拓」と、その持ち帰ったもので莫大な利益を上げようというものだったようです(あくまで基本的にはですが)。

その5隻の船団は、大西洋を南下し、アフリカ大陸沿岸から離れ、南米大陸沿岸に沿って航行し、マゼラン海峡に到達します。しかし、その海峡内で嵐に会ってしまい、船団はバラバラ(2隻・2隻・1隻)になります。1隻になった船は、オランダに引き返しました。2隻づつになった4隻は、それぞれ別に太平洋を渡るのですが、リーフデ号を含まない2隻は、東インド諸島(インドネシア周辺)でポルトガル、スペインに1隻ずつ拿捕されてしまいます。リーフデ号と共に航海したホープ号は、太平洋を航行中沈没してしまいました。

1隻になってしまったリーフデ号ですが、東インド諸島には到達します。しかし毛織物製品を銀に交換することさえできておらず、しかもアジアの海域はポルトガル・スペインの勢力圏で、その中にただ1隻です。満足に補給もできず、東インド諸島から北に針路をとります。銀の産地日本(当時石見銀山は、世界有数の産出量を誇っており、世界に知れ渡っていました。)を目指したのだろうと考えらますが(本当のことは、分かっていません)、結局日本近海で力尽きることになり、豊後の臼杵に漂着するに至るのです。

補足1: リーフデ号は、300トンの、全長約30~35m、船幅約8~10mで、20~30門程の大砲を装備した、重武装の3本マスト木造船です。当時、外洋に出る貿易商船は、必ず重武装船で、船団を組んで航行していました。敵対国の商船=海賊船ですから、出会えば、戦うか、逃げるかのどちらかだったのです。リーフデ号には、500丁程の火縄銃と大量の火薬も積まれており、使用目的も販売目的もありました。

補足2: 実は、食料や飲み水は、尽きれば現地調達が鉄則で、敵対国であるポルトガル、スペインの目をかすめながらの補給活動でありました。先住民の住む地でも、武力で奪い取っていくというのが常(彼らヨーロッパ人は、アメリカ大陸の先住民にとって、極めて恐ろしい「海賊」に他ならなかったのです)で、嵐などの天候との闘いを含めて、壮絶を極めた航海だったと言えるでしょう。多くの犠牲者を出しながらもついに、マゼラン海峡を抜ける(大西洋から太平洋へ)ことができるのですが、このころには、アダムスは、別の船に乗っていた弟トマスと共に、リーフデ号に配置転換されていました。

補足3: もちろんマゼラン海峡は、南米大陸の南端にあります。どうなっているかと言えば、九州くらいの大きさの島が南米大陸の南端にありまして、その間が、距離にして約200kmの海峡になっています。そこも相当の難所ですが、さらに南端のホーン岬沖は常時大嵐(「吠える60度」と称される海域)ですから、そのマゼラン海峡を抜ける方がまだましだったのです。

補足4: マゼラン海峡を抜けた後も、幾度となく補給を繰り返したといいますから、南米大陸に沿いながら北米大陸に向けて北上、そして、メキシコ沖から、フィリピン方向に流れる北赤道海流に乗り、太平洋を渡ったのでしょう。その途中で、赤痢や壊血病、さらには、先住民との戦闘によって、多くの船員が犠牲になっています。弟のトマスも、先住民との戦闘で亡くなってしまいます。

補足5: 赤道から北の太平洋には、時計回りの海流があります。この頃には、スペインが、その北部太平洋の海流を利用したメキシコ-フィリピン航路を確立していました。世界の海に出て行く航海士は、そうした「大きな海流」の知識や情報(その確かさについては、怪しい面もありますが)をそれなりに持っていたようです。(ところで、赤ウミガメもこの海流を利用しているようなのです。メキシコ沖で成長して大きくなった赤ウミガメが、海流に乗って太平洋を渡り、日本の砂浜で産卵します。卵から孵った子ガメは、成長とともに大海流に乗りメキシコ沖に到達し、親ガメへと成長し、また日本近海へと産卵の為に旅立つということです。発信機やDNAによる調査から、この大回遊説が支持されています。)

補足6: 九州に漂着したのは、出航から約2年の歳月を経た1600年4月29日。100人以上いた乗組員も24人しか残ってはいませんでした。しかも、重傷者・重病者も多く、漂着の翌日には、3人が死亡したと伝えられています。

「その後の成り行き」編

豊後(大分県)の臼杵に漂着すると、臼杵城主の太田氏の手配で、上陸し、とりあえず保護されます。太田氏は、中国やポルトガルとの交易(朱印船貿易)を監督していた長崎奉行の寺沢広高に通報します。寺沢はアダムスらを拘束し、彼らとリーフデ号の処分について、大坂城の豊臣秀頼に指示を仰ぎます。当時の大阪城での最高権力者は、五大老首座の徳川家康です。家康は、重体で動けない船長の代わりに、ウィリアム・アダムス/「ヤン=ヨーステン・ファン・ローデンスタイン(1人の名前)」/「メルキオール・ファン・サントフォールト(1人の名前)」らを大坂に護送させ、船も大坂に回航させます。

船内に積まれていた大砲・火縄銃・弾薬は、家康に渡り、関ヶ原の戦いで、使用されたといわれています。

家康は、リーフデ号を詳しく調査させ、アダムスらと接見します。イエズス会の宣教師から、リーフデ号は、交易船を容赦無く襲う海賊船であり、乗組員らは処刑すべきと聞かされていた家康でしたが、詳しく話を聞いていくうちに、宣教師の言うような「海賊」ではないと判断しました。2年にも及ぶ航海の話、ポルトガル・スペインの殖民活動の実態(キリスト教の布教との結びつきなど)、ヨーロッパの政治状況(ポルトガル・スペインとイギリス・オランダは、対立していて、戦争状態にあること)、科学や造船の技術など、幾度か行われた接見で、詳しく熱心に話しました。

家康は、投獄していた彼らを釈放し、江戸に連れて行きます。そして、外交顧問として召抱え、外国使節との外交交渉などで通訳や助言の任にあたらせました。アダムスとヤン=ヨーステンは、家康の信任も厚く、屋敷を貰い受けたり、江戸の商家の娘との結婚が許されたりしています。アダムス夫妻には、息子のジョゼフと娘のスザンナが生まれています。

アダムスは、家康の命で、伊豆の伊東に造船ドックを建設し、1604年に80t、1610年に120tの帆船を完成させました。航海士なのに船も作れるのか、ですが、彼は早く父親に先立たれ、12才でロンドンに出て船大工の棟梁の下で、造船技術を学んでいたのです(後に彼は、造船よりも航海術に興味を抱くようになり、イギリス海軍に志願し、あのアルマダの海戦(対スペイン)に従軍しています)。

その2隻の建造などの功績に対して、家康は彼を、250石の旗本に取り立て、帯刀も許し、領地も与えました。また、三浦 按針("按針"の名は、針路を決める航海士の意。姓の"三浦"は領地のある三浦半島から)の名乗りを許され、イギリス人でありながら日本の武士として生きるという、「数奇な」の表現では物足りないと思わせるほどの、運命の展開をたどることになるのです。

ヤン=ヨーステンはと申しますと、東南アジア方面(この頃は、オランダ東インド会社)との朱印船貿易に従事することになり、その後帰国(オランダに)しようとバタヴィア(ジャカルタ)に渡りましたが、帰国の目途は立たず、あきらめて日本に戻ることにします。しかし、乗船していた船はインドシナで座礁し、結局彼は水死してしまうのです(なな、なんと!)。また、リーフデ号の生き残りの船長や乗組員は、インドシナのオランダ東インド会社に送り届けられたましたが、その内の誰かがオランダに生還したという記録は、残ってはいないようです。船長だったクワッケルナックは、マレー半島まで航海した後、帰国の途についたのですが、マラッカ海峡でポルトガル船に襲われ、殺されています(無情にも・・・・)。

按針は、1616年に家康が亡くなると、幕府内での役割や立場が薄くなり、帰国の許しも出たようです。しかし帰国はせず、家督を息子ジョゼフに譲り、平戸のイギリス商館を足場にして、自ら朱印船貿易に励みました。何度も東南アジア方面に渡航したようですが、満足できる成果も得られず、1620年、この平戸の地で病に倒れ、帰らぬ人となりました(マラリアだったという説もあります)。57年の、まさに筆舌に尽くせない、破乱万丈の生涯でした。

大航海時代の、ヨーロッパから極東を目指すその航海が、どれほど危険であるかということは、当時の船乗り達が知らないはずはないはずです。では、何故、彼らは、長い航海の旅に出たのでしょうか。考えてみようと思います。

大航海時代に憶いを馳せる・・・世界史を旅する編

ルネサンス期(14~16世紀)、ヨーロッパは、都市や商業が発展し、貨幣経済へと急速に移行していきます。諸都市間を結ぶ海上交通網も発達し、東方貿易(ヨーロッパ⇔アジア)も活発に行われるようになります。ヨーロッパで生産される交易品(商品)は、毛織物・銀、あるいは北海周辺で獲れる、ニシンやタラの加工品などでした(ニシンやタラは、ほとんどヨーロッパ内での取引)。ヨーロッパに入ってくる交易品は、香辛料・絹織物・医薬品・宝石類などです。重要な中継地として主導権を握っていた、イタリアのベネチアやジェノバの都市は、大変繁栄しました。

東方貿易にともない、中国で発明されていた、火薬・羅針盤・活版印刷術がヨーロッパに伝えられると、さらに改良が加えられ、それらは、ヨーロッパの社会的発展にきわめて大きな役割を果たします。火薬により、銃や大砲が作られ兵器の威力が大幅に高まり(船舶にも搭載された)、ヨーロッパの対外進出を有利なものにしました。羅針盤(今風にいえばコンパス、磁石の製造法と方位指示性が伝わったということでしょう)は、地理学や天文学の発達とともに、遠洋航海の基礎となりました。また、活版印刷は、製紙法の発達と結びついて、新しい知識や技術(文化・思想も)を早くかつ正確に広めるのに役立ちました。

そうした中、オスマン-トルコが、この東方貿易の回廊となっていた地域(現トルコおよび、その周辺)を含む大帝国を築きます。そして、東方貿易に参加し、利益を求めるようになます。今までの利益やそれ以上の利益を求めたいヨーロッパの商人は、直接、東方に出向く方法を、真剣に追求するようになります。また、マルコ・ポーロの「東方見聞録」や地理的知識の普及は、人々の東方への関心を高め、大西洋を西航する、あるいはアフリカを少しばかり越えるとインドに達すると、強く信じる人(地理学者・天文学者など)も出るようになります(まだまだ天動説の支配する時代で、地動説を科学的に説明した、コペルニクスやガリレオの登場はもう少し先です)。

ついに大航海時代の幕開けです。ヨーロッパの中で先がけて国内の統一を果たした、ポルトガルとスペインによって、その新航路の探検と開拓が始められていきます。ポルトガルは、1488年、バーソロミュー・ディアスが、アフリカ南端の喜望峰に、1498年には、バスコ・ダ・ガマが喜望峰を回り、インドのカリカットに達します。これにより、ヨーロッパとインドを直結する航路(東回り航路)が完成し、東方の商品が大量にヨーロッパに輸入されるようになりました。これによりイタリアの都市は大打撃を受け、繁栄の中心は、ポルトガルや大西洋沿岸の都市に移っていったのでした。

ポルトガルは、さらにモルッカ諸島に拠点を築き、モルッカ諸島原産の香辛料を独占していきます。ルネサンス後のヨーロッパでは、モルッカ諸島(インドネシア)原産の香辛料、クローブ・ナツメグ・メースは、肉や魚の保存や料理に無くてはならないものでした。またそれは当時、モルッカ諸島の一部の島でしか産しないもので、利益率の大きさは例えようがないものだったのです(コショウなど、その他の香辛料も重要な交易品でしたが、産地も比較的広く、抗菌防腐効果も高くないので、モルッカ諸島産の香辛料にはかなわなかったようです)。

一方、スペインは、コロンブス(1492年、大西洋を西航し、西インド諸島に到達)から、インドに到達したとの報告を受けると、さらにそのコロンブスに、その地の植民地化とその経営、および新航路の開拓・確立を命じます。コロンブスは、その使命を果たすべく1504年までに最初の航海以降3回の航海(カリブの西インド諸島・パナマ沿岸・ベネズエラなど)を行うのですが、イスパニョーラ島(現ハイチ・ドミニカ共和国)の植民地経営などことごとく失敗し、その使命は、その使命の内容を大きく変えて、後の人々に引き継がれることになります。アメリゴ・ヴェスプッチ(ポルトガル王の命で、1497年→1504年の間に4度)の探検航海により、アメリカ大陸がヨーロッパ人にとって新しい大陸であることが判明するからです。

1521→1522年、マゼラン隊が大西洋→マゼラン海峡→太平洋→フィリピン・インドネシア→アフリカ喜望峰→スペインへと戻り(マゼランは、フィリピン周辺の先住民との戦闘で死亡)、初めて世界一周の航海を成し遂げ、アメリカ大陸・フィリピンへの足がかりを築くとともに、大地が球形であることも証明します。一方アメリカ大陸では、強引な侵略と征服により、1521年、メキシコのアステカ文明、1533年、ペルーのインカ文明を滅ぼし、金・銀の産出などの植民地経営を行っていきます。さらに1571年には、フィリピンを植民地化し、 メキシコ西岸(アカプルコ)-太平洋(北赤道海流)-フィリピン(マニラ)の航路(西回り航路)を築き、南北アメリカに於ける植民地経営と交易によって、こちらも莫大な富と利益を得ていきました。そして、その航路や拠点を武力で守っていたのです。

1500年代終盤になると、ポルトガル・スペインの隆盛に陰りが見えてきます。イギリス・オランダが台頭していきます。1588年、スペインの「無敵艦隊」は、「アルマダの海戦」でイギリス海軍に敗れ去ります。そのころ、スペイン領だったオランダは、独立戦争(1568~1648)を有利に進め、実質的独立(1579年ユトレヒト同盟→1600年頃ネーデルランド連邦共和国樹立)を勝ち取り、毛織物産業の発展と交易をもとに、より力をつけていきます。いち早くモルッカ諸島に拠点を築き、香辛料貿易を独占していたポルトガルから、その権益を奪い取る機会を覗うようになります。実は、すでに「大海賊時代」に突入していたのです。

え~っ? 「大海賊時代」 編

なんだかんだで、エリザベス1世(1533~1558即位~1603)の時代になると、イギリスの商船団(怪しげな感じ?)が数多く作られていきます。ポルトガル・スペインが、世界にまたがる「海上帝国」を築き、交易や植民地経営で栄華を極めている一方で、イギリスは、毛織物産業で少しずつ力を着けていきます。羊をたくさん飼わなくてはなりませんから、かなりの農地を牧場にしていきます。そうなると、食料生産が心配ですが、農業もちゃんと進歩していて、むしろ人口は増えていっていました。増えた人口を、羊の牧草地確保に懸命な農業が吸収できるはずもありません。そうです、海です、漁業に出てもらいましょう、となるのであります。「お魚」は、カリブ海あたりに行けばたくさん泳いでいる、とてもおいしい(少し獰猛だけど)「お宝満載のスペイン船」というわけです。さらに、銃や大砲が普及し、それらを搭載した大帆船による「大航海」の時代に突入していました。軍隊の再編でも「海へ」ということになります。王室・貴族・商人・富豪たちは、そうしたカリブ海をめざす人々と船に、資金を注いで(投資して)いきました。

乗組員(戦闘要員?)にとっても、決して喜んでということではなかったことでしょう。一たび外洋に出れば、生きて帰れる保障は全くありません。嵐あり、外洋で補給できず、水・食料が尽きてしまうこともあり得ます。ポルトガル・スペイン船に攻撃されることもあるでしょう。しかし、航海が成功し、全員大金持ちになれるということも稀ではなかったようなのです。なぜなら、スペインは、植民地で得た金・銀・財宝を、カリブ海経由で本国に送っていましたから、待ち伏せ攻撃し、そっくり、または、一部をねらう「海賊行為」が頻繁に行われ、それなりに成果をあげていくのです。ならば、相当恐ろしいけれど、一攫千金の夢にかけてみよう、「先の見えない生活」よりも「新世界」を目指そう、ということなのでしょう。財宝満載の船が行き交う、カリブの海は、魅力たっぷりなのでした。そしてその「海外進出」は、スペイン船との交戦を伴うものであり、つまり、海軍力の向上へと繋がっていきます。おまけに利益まであり、女王、大満足のことだったでしょう。

これにはスペインも黙ってはいられません。再三に渡ってイギリス王室に、その「海賊行為」を取り締まるように抗議しています。しかし、女王エリザベス1世が、その「取り締まり」の命令を出すはずはありません。そのエリザベス1世こそ、その「海賊」の総元締めみたいなものだったのですから。つまり、「海賊許可証」とも言える「Privateer(私的に掠奪してかまないよ、敵対国の船であれば)」という、「私掠免許」を、多くの「商船」に与えていたのです。スペイン・ポルトガルにとって、「イギリスの商船」=「私掠免許船(以下、私掠船)」=「海賊船」という図式が、完全成立です。スペイン・ポルトガルの船、補給拠点・植民地の港が度々、この私掠船の船団に襲われていきます。

さらに、この私掠船、ビジネスとしても成立していました。イギリス王室はじめ、貴族や商人が、私掠船団の1航海に投資し、失敗例もありながら、総合的には、十分な利益が得られていたのです。利益は、国庫・出資者・船長以下乗組員に所定の比率で分配されていましたから、女王エリザベス1世の笑顔が思い浮かびます(彼女の肖像画を出したいところですが、控えます)。

1577年、フランシス・ドレイク船長率いる5隻の私掠船艦隊が出航し、マゼラン海峡を経て太平洋に到達、チリ・ペルーの沿岸で、スペインの船や植民地を襲い、スペイン王室に納められるはずの金・銀・財宝を掠奪、3年後の1580年ただ1隻になりながらもインド洋・アフリカ喜望峰を経てイギリスに帰還します。マゼラン隊に次ぐ至上2番目の世界周航でした。そして王室に年間の国庫歳入をはるかに超える額の、金・銀・財宝を献上します。エリザベス1世の高笑いは、何日続いたのでしょうか。

この功績により、ドレイクは、「ナイト」の称号を授かるとともに、イギリス海軍の中将に任命されます。財政難が続いていたイギリス王室にとって、私掠船は、投資先というだけでなく、その総体でみれば、安上がりの海軍であり、海の傭兵部隊でありました。ですから、彼の海軍中将任命も、当然の成り行きだったのです。そしてこの海軍中将、イギリスとスペインとの国交が悪化の一途をたどる中、まるでスペインに大きな恨みがあるかのごとく、スペイン領に対して攻撃を仕掛けていくのであります。

さかのぼること15年ほど、ドレイクは、親戚であったジョン・ホーキンス率いる私掠船団の中にいました。掠奪対象は、ポルトガルの奴隷貿易船や西アフリカの奴隷供給基地などです。掠奪した奴隷は、人手不足だった、カリブやアメリカ大陸の植民地(サトウキビ農園など)に、高額で売ることができました。これは許しては置けないスペイン、自国領植民地にイギリス船との取引禁止令を出すとともに、厳しく取り締まります。ホーキンス私掠船団には、そんなの関係ないですから、ポルトガルの奴隷船から掠奪した数百人の奴隷とともにカリブの海にやって来ます。ドレイクは、自分で船を調達し初めて船長として参加していました。1568年、メキシコのベラクルス港付近で、ハリケーンから非難して停泊していたホーキンス私掠船団に、ちょうど植民地副王を運んできていた、強力なスペイン艦隊が奇襲攻撃を仕掛けます。

2隻だけ、かろうじて大西洋を渡り、イギリスに帰還するのですが、ドレイクは(ホーキンスも)、その中にいました。超みじめな帰りの航海、彼は何を思ったでしょうか。「あきらめちゃいけない あきらめちゃいけない ・・・」、「予告!」・・・・・・・

「復讐の鬼」と化しているごとくのドレイクはじめ、利益や報酬を求める(欲に目のくらんだ?)私掠船の乗組員達に大暴れされているスペインも、「我慢限界」です。1588年、イギリス本土を攻撃すべく、「無敵艦隊」を発進させます。っ出動させます。この「無敵艦隊」を迎え撃つべく、イギリス海軍の指揮を任せられるのが、フランシス・ドレイクその人なのです。この約10日間に渡る「アルマダの海戦」、スペインの大型船に積まれた重砲(大型で重い砲弾を撃てるが、到達距離は短い)や、数万の上陸用兵士も活躍できず、イギリス船の軽砲(小型で軽い砲弾だが、到達距離は長い)による、ヒット アンド アウェイ戦法や、火船攻撃に、スペイン艦隊は、イギリス本土攻撃どころか、多くの船と人員を失い、逃げ帰るのがやっとという状態でした。イギリス海軍の「完全勝利」です。

この「アルマダの海戦」に、イギリス海軍補給船の船長として活躍したのが、三浦安針こと、若き日のウィリアム・アダムスです。恐ろしい「無敵艦隊」を迎え撃たなければならない。相手は、「無敵」ですから、イギリスの大敗北も、自分の死もあり得ると、アダムスも考えていたことでしょう。それが、海軍中将ドレイク指揮のもと、次々と「無敵」のはずのスペイン艦隊を打ち負かしていきます。アダムスも、「無敵艦隊」は、本当は弱かったんだねと ・・・ (思うはずもなく)、ドレイク中将こそ、英雄の中の英雄、最も尊敬すべき、見習うべき人物と、心に刻んだ一人であったことに間違いはないでしょう。やがてアダムスは、本当にドレイクを見習い、私掠船(オランダ船でしたが)で世界の海へと旅立っていくのですから。

「会社」の時代 編

「アルマダの海戦」の敗北が原因で、ポルトガル・スペインが凋落していったのかといえば、そうではないようです。ポルトガルに関していえば、1500年代中ごろから、イタリアやアラビアの商人による紅海ルートの東方貿易が活発になり、ポルトガルの独占状態は、崩れていきつつありました。さらに、イギリスの私掠船団により、アフリカ西部沿岸の交易拠点も荒らされていくようになると、「交易」の上に成り立っていた「ポルトガル海上帝国」は、もはや衰亡の一途をたどるほかありませんでした。1580年、スペイン王がポルトガルの王位も継承し、実質的にスペインの保護下に入ります。

スペインは、広大な植民地から、金・銀・財宝ほか、富という富を収奪し、王室の金庫やカトリックの教会に蓄えていきましたから、海軍力含めて、その力は絶大でした。また、植民地においては、サトウキビ農園の経営から、砂糖の交易も軌道に乗り、そのスペインの繁栄と絶頂は、永遠に続くはずでした。ところがイギリスの「私掠船」が、スペインの制海権を徐々に、少しずつ、突き崩していくのです。さらに、先に述べたオランダのスペインからの独立ですが、イギリス王室が密かに支援していました。独立前のオランダで生産されていた毛織物は、スペインの重要な交易品でしたから、大きな痛手であったことでしょう。

一方、イギリスやフランドル地方(現オランダ・ベルギーなどを含む地域で、当時スペイン領でした)では、毛織物産業が発達していきます。貴族・有力商人・地主などが、毛織物工場をつくり、利益を蓄えていくのです。まだ手工業ですが、その工場がたくさんつくられていったということが、特にイギリスとオランダ(北部ネーデルランド)でそうであったということが、イギリスとオランダがスペインに対する優位性を獲得していく、大きな要因と言えるのではないでしょうか。つまり、スペインでは、製造業が発達しなかったのです。世界から集まってくる富(財力)で、必要なものは他国から、何でも買えてしまうこともその要因であったのでしょう。スペイン王室や貴族の生活は、「必要なもの」だけでなく、「奢侈・贅沢品」にどっぷり浸かり続けてきており、それは容易に止まるものではありません。スペインの財政は、イギリスの私掠船の活動、そして植民地からの「財」の供給の縮小(植民者達の土着化も進行していきます)により、どんどん逼迫していきます。

戦艦に載せる大砲についても、青銅製から鉄製に切り替わっていくこの時期に、スペインは、鉄製の大砲をつくる技術を(ドイツやイギリスレベル程には)持っていませんでした。ドイツやイギリスから買ってはいたのですが、ほんの少しで、まったく足らなかったようです。戦艦にいたっては、大きくはあるものの、外洋海戦には向かないスピードの遅いものがほとんどでした(過去の地中海での海戦では活躍)。スペインは、風上から陸側へ相手を追い込み、近距離戦闘(重砲で砲撃、または戦艦を接舷させて白兵戦)が可能な場合だけ戦闘を開始するように指示されていたようです。しかしスペインにとって、そんな「大ラッキー」な場合はただの一度もなく、英仏海峡を北に追い立てられ、混乱と嵐の中で、大敗北を喫していくのです。

スペイン海上帝国は、南北アメリカ大陸において、大量の金・銀を、先住民の壊滅的な犠牲と、文化の破壊をともないながら収奪し、その「金・銀」を貨幣として「奢侈・贅沢」のために西ヨーロッパにばらまいていったのです。それは、イギリス及び、スペインから独立しつつあったオランダに蓄積されていき、やがてそれが、スペインの力を凌駕していく原動力になっていくのです。スペイン海上帝国の繁栄は、終わりを告げます。(一方、土着化の進んでいく植民地では、サッカーが盛んになり、それぞれサッカー強国になっていきました。かなり後のことですが。)

イギリスでは1600年、オランダでは1602年、それぞれ東インド会社が設立されます。ポルトガル・スペインが国家事業(収益は国庫へ)として行っていたことを、民間(収益は配当へ)でやっていこうということなのでしょう。オランダ東インド会社は、いち早くモルッカ諸島を支配し、ポルトガルを駆逐していきます。それは、オランダ海上帝国の出現へと進展していき、長きにわたり繁栄していくことになります。そして、江戸時代も、絶えることなく幕府との交易をつづけました。

イギリス東インド会社は、独占的にインドの植民地経営にあたり、インドのプランテーション(綿花栽培)で獲れた綿を本国に送り、綿織物産業が綿織物製品に仕上げます。それは、ヨーロッパで飛ぶように売れ、イギリスに莫大な利益を生み出しました(紡績機械の発明もありました)。そしてイギリスは産業革命を経て、「大英帝国」へと歩んでいきました。

ある意味、オランダやイギリスの繁栄も、スペインが、お膳立てしたと言えなくもありません。オランダやイギリスでは、様々な事業(交易・織物産業・私掠船などなど)が「会社」という形態でつくられ、その「会社」の広がりと発展が、国家やその国の経済の繁栄を導きました。スペインがもたらした「金・銀」は、ヨーロッパに「貨幣経済」を普及させ、その潤沢さが、オランダやイギリスに、「貨幣」の蓄積、すなわち「会社」の「素(集められたお金)」を次々と生み出していったからです。スペインやポルトガルは、国家(王室)としての事業でした。目的は、「富」を国(王室)に蓄えることと、キリスト教世界の拡大です。それに対して、目的が「利益の追求」にある、「会社」が勝利していったということではないでしょうか。

補足1: スペイン(イベリア半島)には、1~2世紀にキリスト教が普及していましたが、711年、初めて、北アフリカから侵攻したウマイア朝という、イスラム教国の支配を受けるようになります。それからすぐにと言ってよいくらいに、レコンキスタ(Reconquista:国土回復運動)が始まり、1492年グラナダ陥落まで続くことになります。ですから、この長くて厳しいレコンキスタの後にある、16世紀スペインの世界進出は、国家(王権)の強化と、キリスト教世界の拡大という「目的」に集約されざるを得なかったのでありましょう。レコンキスタの「熱」の残っている間は、というこということになりますが。

補足2: フランスやドイツは、国家としての統一とその安定化が遅れていました。フランスは、百年戦争(1337~1453年、最終的にイングランドをフランス本土から撃退、1429年オルレアンの開放戦でジャンヌダルクが活躍)の後、王権が強まりますが、カトリックのプロテスタントへの迫害により、内乱状態が続くことになります(ユグノー戦争:1562~1598年)。その後、1605年カナダへの殖民をはじめ、アフリカのセネガル、カリブの西インド諸島などに、殖民地をつくっていきました。ドイツは、幾たびもの戦乱と小国乱立が続き、「ドイツ帝国」として統一されるのは、1871年(プロイセン王が戴冠)まで待たねばなりませんでした。

補足3: ヨーロッパ人による、オーストラリア大陸の発見は、1606年、オランダ人ウォレム・ジャンスによるもので、北部赤道付近であったとされています。以降、オランダ人によって幾度か探検が行われましたが、熱帯、あるいは砂漠地帯ということで、有効な土地とは見なされませんでした。1770年、イギリス人ジェームス・クックが、大陸の東海岸を探検し、この地域がイギリス領であることを宣言します。イギリスの流刑地になったり、殖民が開始されるのは、それ以後のことでありました。

終わりに

おめでとう スペイン !!

2010.7.12 記(ワールドカップ2010の後)

まだまだ強い スペイン !!

現代の「無敵艦隊(サッカースペイン代表)」は、健在です。果たして・・・・・

2014.2.11 追記(ワールドカップ2014の前)